電気工事|接地抵抗測定2極法で意外な補助接地極を使用。こんな方法もあるんだ!

電気工事|接地抵抗測定2極法で意外な補助接地極を使用。こんな方法もあるんだ!

今回は接地抵抗測定の2極法を紹介します。が意外な補助接地極を使用します。

通常は接地極と補助接地極Pと補助接地極Cを10メートル程一直線に打ち込んで3極で計測しますが今回は補助接地極を1つにして測定します。では使用する意外な補助接地極とは何でしょうか?

今回はこの意外な2極法測定を行うに際して下記の田沼和夫著「よくわかる測定実務」の書物を参考にさせていただきました。

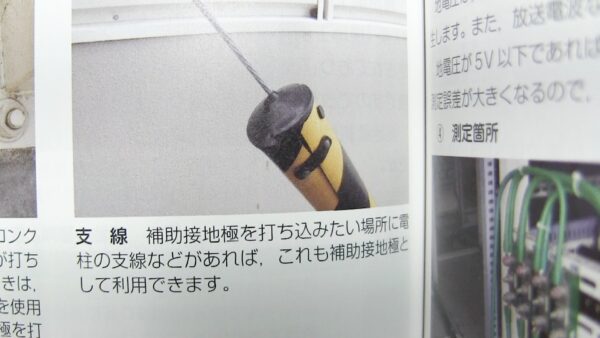

「よくわかる測定実務」には接地抵抗測定の様々な測定方法が紹介されていますが、2極法の中に興味深いページがありました。それが次の写真にある意外な補助接地極です。それが電柱を支えている「支線」というものです。

この支線は地面にしっかり打ち込まれていますのでいわゆる打ち込まれた補助接地棒と同じに考えることができます。この書にも紹介されているように「支線 補助接地極を打ち込みたい場所に電柱の支線などがあれば、これも補助接地極として利用できます」と記されています。

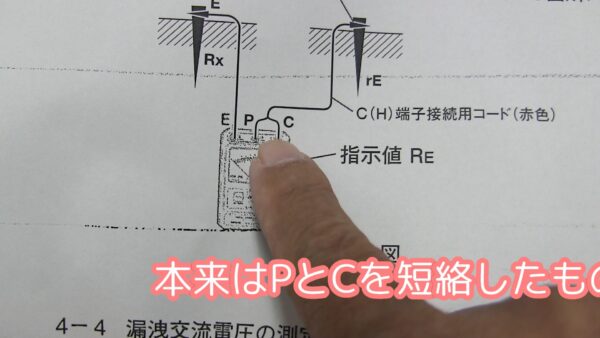

この支線をどのように接続できるかと言うと次の説明図のようになります。つまり2極にするためにP極とC極とを短絡します。この説明図は接地抵抗計メーカーのマニュアルに書かれていたものです。PとCを短絡したものを今回の支線「補助接地極」の接続することにします。

P(赤線)とC(青線)を短絡するのにちょうどボルトがあったのでこれに2つをねじ止めして短絡状態にします。

短絡させたところ。ボルトを締め付けて状態ですがネジの部分を支線に接続します。

ちょうど家の裏側に電柱があり、支線がありましたのでこれを利用します。

この支線に接続するために万力を使ってボルトを挟み込み締め付けます。

これで支線を使った補助接地極ができましたので2極法の準備が整いました。これに接地抵抗を測定したいアース線をEに接続して×100で測定します。

測定開始するとやく460Ωのところを針が示しました。住居には0.1秒以内に作動する漏電ブレーカーが設置されていますので500Ω以下になっていますので一応規定内と言うことになりました。

接地抵抗測定で2極法を使う方法でもっと良い方法がありますが今回は意外な方法として支線を補助接地極として利用できる方法がありましたので実際にやってみてみました。

近くに支線があるようでしたら試してみてください。

電気工事|直管蛍光灯の安定器バイパス工事でLED片側給電にしてみた