第二種電気工事士|リングスリーブの圧着刻印は筆記試験だけでなく技能試験でも合否に影響

目次

リングスリーブの圧着刻印は筆記試験だけでなく技能試験でも合否に影響

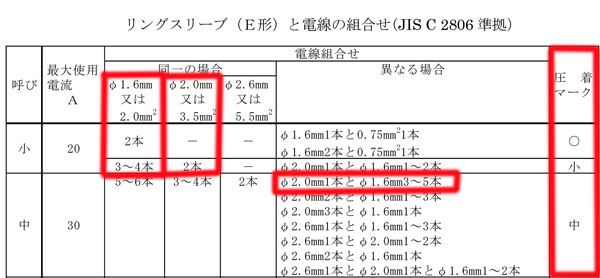

平成28年度上期の筆記試験から配線図問題に導入された問題形式の中にリングスリーブの圧着後の刻印の種類との組み合わせを選ぶ問題がある。

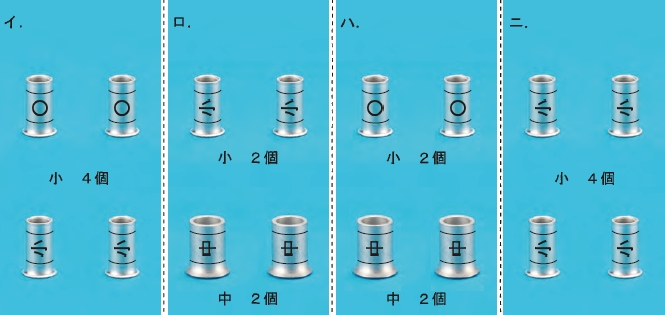

平成28年度上期問題※試験センター抜粋※

解答に関しては後述しています。

平成27年度まではこの種類の問題は出されませんでした。下記写真(試験センターより)

リングスリーブの圧着刻印は筆記試験で点数を稼ぐために必要。

ここで正解ができなくても他で60点を取れば筆記試験はまず合格となるが、技能試験ではこの刻印を確実に適正にしないと必ず不合格となるので注意が必要となる。

圧着刻印(圧着マーク)の組み合わせは試験センターの改正された「技能試験の概要と注意すべきポイント」にも掲載されました。

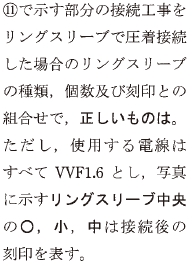

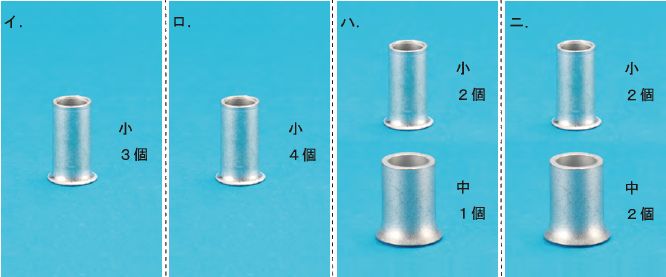

第二種の技能試験では「〇」「小」「中」までの刻印が必要となり。「大」は組み合わせとしてはありません。

第二種の技能試験での組み合わせは

「呼び」が小のスリーブを使用の場合と、「呼び」が中の2種類のリングスリーブを使用します。「呼び」という言い方をタイプとします。

1.6ミリが2本の場合は小タイプで「〇」の刻印

1.6ミリが3本の場合は小タイプで「小」の刻印

1.6ミリが4本の場合は小タイプで「小」の刻印

2.0ミリが1本と1.6ミリが2本の場合は小タイプで「小」の刻印

2.0ミリが1本と1.6ミリが3本の場合は中タイプで「中」の刻印

2.0ミリが2本と1.6ミリが1本の場合は中タイプで「中」の刻印

第二種の試験ではだいたい上記の組み合わせを覚えておけば筆記試験でも技能試験でも刻印の問題はクリアできる。

刻印の別の覚え方

上記の組み合わせでは6種類のパターンを記しましたが、別の覚え方としては上記の表にもあるようにまず

1.6ミリは2㎟(2スケ)

2.0ミリは3.5㎟(3.5スケ)

と覚えます。

接続する電線の合計断面積(スケ)が

4スケなら「〇」

4.1スケ~ジャスト8スケまでの範囲なら「小」

8スケを超えたら「中」となります。(大の刻印はここでは無視)

これで3パターンを覚えればなんとか筆記試験も技能試験も大丈夫です。

第二種電気工事士技能試験(平成30年度)だけのパターンでの覚え方(少々強引)

1.6の2本なら「〇」

3本組み合わせなら「小」

4本組み合わせなら「中」(2ミリ電源線がある場合)

と強引に覚えます。ただし・・・

NO9の2ミリ2本と1.6ミリ1本の3本組み合わせは「中」

上記組み合わせで「中」になる場合は中タイプのリングスリーブが必ず支給されているので中タイプを使用して「中」で刻印しなければいけない箇所があると考えてください。

また、3本の組み合わせのパターン(NO9)で、そもそも小タイプでは電線が入らないのでそこで気づくはずです。

複線図が正しく書けなければ問題も解けず、技能試験でもアウト

結局のところ、初めて受験する人にとって複線図が正しく書けなければアウトと言うことになる。

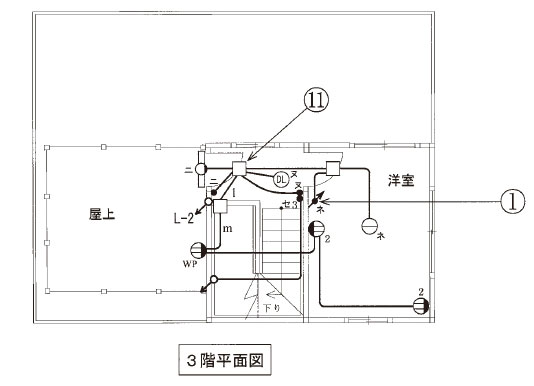

最初の部分で触れた平成28年度の上期の問題を解くとしましょう。問われている部分の配線図はこうです。

問 ⑪の部分のアウトレットボックス内の接続で、リングスリーブ圧着接続をした場合、リングスリーブの種類、個数及び刻印の組み合わせで正しいものは。

ただし、使用する電線はVVF1.6とする

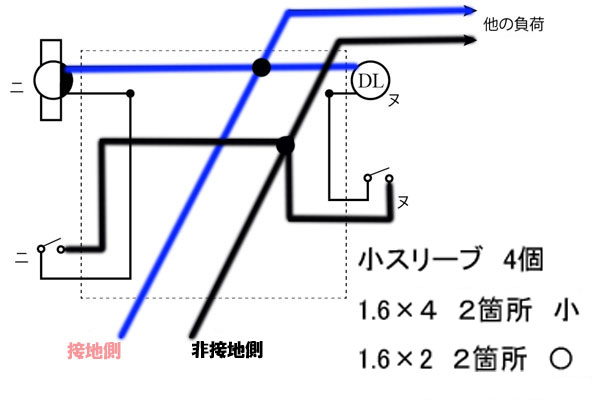

複線図を書くと

上記強引な覚え方だと4本は「中」でしたがこの場合はVVF1.6(2スケ)×4=8スケ

ジャスト8スケは「小」の刻印となります。

この問題は筆記試験の問題なので引っ掛かりやすい問題だといえます。

強引な覚え方は「技能試験」だけのものとしてください。

結論

いずれにしても複線図が正しく書けること。

技能試験では、圧着に関しては「〇」「小」「中」の刻印は間違えれば一発不合格となりますので、覚え方はどうであれ、自分に合ったやり方で必ず覚えるようにしましょう。