第二種電気工事士筆記試験の配線図と複線図

第二種電気工事士筆記試験の配線図と複線図

配線図問題には結線個所の部分に使用されるリングスリーブの数や種類を問われるものや差し込みコネクタの種類と数を問うものが必ずある。

配線図問題には結線個所の部分に使用されるリングスリーブの数や種類を問われるものや差し込みコネクタの種類と数を問うものが必ずある。

そうした問いに対しての答えを出すためには配線図のジョイント部分を複線図に直す必要があります。問題によっては配線図の中にはないジョイント部分を仮に作って複線図に直さなければなりません。

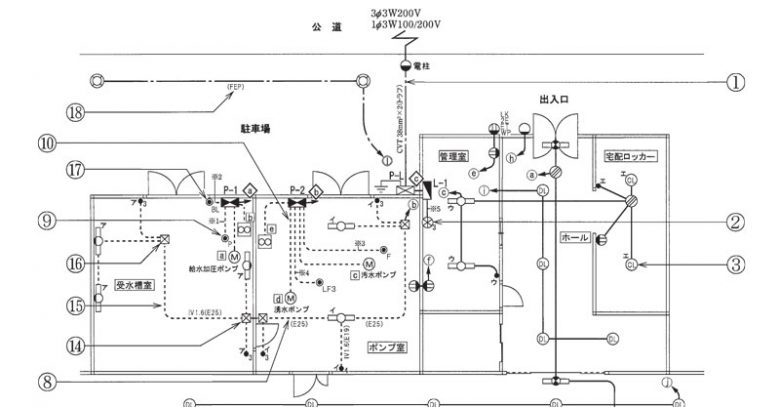

平成26年度下期の配線図は手ごわかった!

平成26年度の下期の筆記試験では配線図問題はかなり手ごわかった感があります。

この図面で⑧の部分の電線本数は何本?

過去問でこの部分の問題に取り組んだ方は答えが出せなかった方もいることでしょう。

ここでは3路4路が使われています。

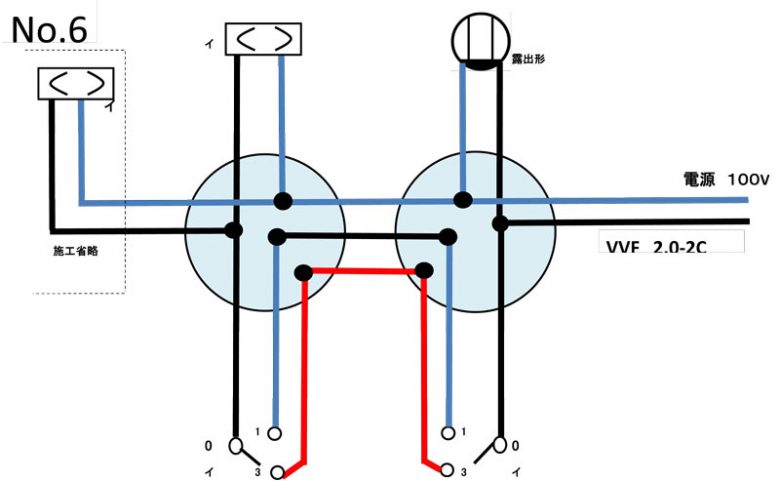

通常3路スイッチがある場合、電源に近いほうの3路スイッチのゼロ端子に電源の非接地側を接続する場合がほとんどです。下の写真の公表問題も電源に近い3路のゼロ端子に電源の黒線が入っています。

ところが、平成26年度下期の配線図の3路スイッチ結線では、結線方法を変えなければなりません。この回路では分電盤からⓑのブレーカーを経由して⑭まで電源が送られています。

そのポイントは⑭で示されているジョイントボックスに電源が送られているということです。

ですから頭を切り替えて3路スイッチの電源側ゼロ端子をⓑのブレーカーに近いほうではなく⑭のボックスの右隣にあるボックス下の3路スイッチのゼロ端子に電源の黒線を結線しなければなりません。

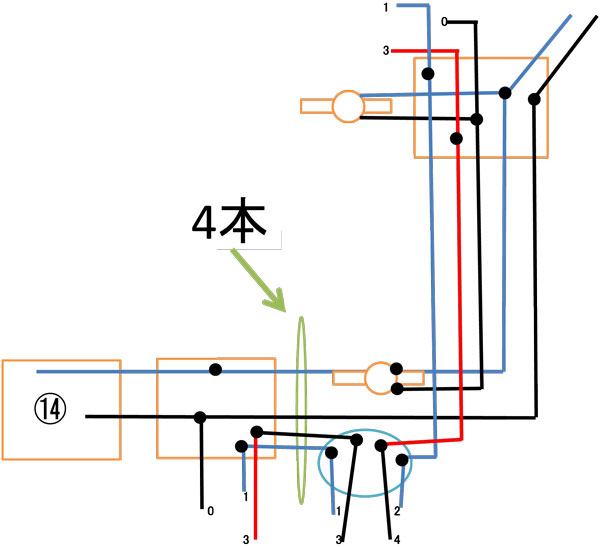

解答の複線図はこうです。※この問題は電線としてIV線を使用していますがVVF的に分かりやすいように色分けをしています。※

この問題で複線図を書くにはアウトレットボックスは配線図に記載されているものの4路スイッチを結線するにはジョイントボックスを仮に書くようにします。仮のボックスは青色の楕円の部分です。

複線図で注目できるのは、ⓑの電源線は⑭のアウトレットボックスまで通しておくように書いておきます。この問題では蛍光灯に電源の接地側を接続し、その線を⑭までもっていきます。

配線図では3路スイッチのゼロ端子をどこに接続するかを配線図から読み取る必要がある

技能試験では3路スイッチの結線図は比較的優しいものとなっています。基本は技能試験で公表されている3路スイッチの結線の仕方を覚えることです。

しかしながら筆記試験での配線図問題は少しひねってあるので、基本をもとに3路スイッチのゼロ端子をどこに接続するかを読み取らなければなりません。

よく間違う結線になってしまうのは3路スイッチのすべてのゼロ端子に電源の黒線をつないでしまうことです。