第二種電気工事士技能|アウトレットボックス内の作業性をよくするには・・・

第二種電気工事士技能|アウトレットボックス内の作業性をよくするには・・・

平成29年度の公表問題13問中でアウトレットボックスが使用されるのは、4問です。NO7、NO8、NO11、NO12です。

アウトレットボックスは10センチ角ですから、この範囲内での結線作業を行うのは狭い感じを受けます。

皆様の作業はいかがですか?作業性を悪くしていませんか?結線のために時間がかかりすぎていませんか?

電線を結線前にすべて立てているなら結線しにくい

これは、アウトレットボックスがなくても同じことですが、結線前に電線をすべて立てていると言うことはないでしょうか。

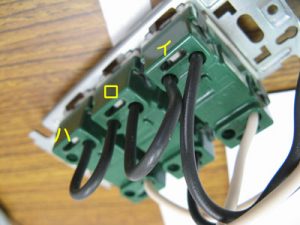

これは、NO12のボックスを使った問題で、すべての電線を立ち上げた状態です。見るからに乱立している状態です。

例えばこの状態で接地側電線との結線(白線3本)していくとすると、3本を掴む段階で他の電線はどうする人が多いでしょうか。

他の電線が邪魔と感じ無意識のうちによけているはずです。

この状態でリングスリーブ圧着をする時に関係のない電線も挟んでしまう可能性もあります。

電線をすべて立てて作業するなら、結線を間違いやすくなることもあるでしょう。

スリーブの結線を間違えればもう一度やり直さなければなりません。スリーブの根元から切り落とし、被覆を剥ぎなおし、圧着をするには余分の時間がかかってしまいます。

被覆を剥ぎなおすのにもアウトレットボックス内は狭いため作業性はなお悪くなります。

アウトレットボックス内の作業性をよくする

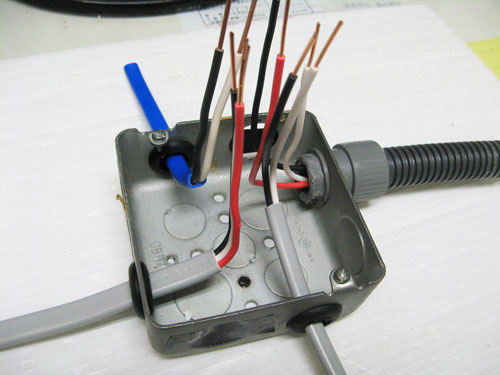

電線を整理しながら圧着していくために、まずボックス内に入れた電線をすべてボックスの外側に曲げておきます。

この方法はECQの講習会が始まった時点(2009年)から採用してきました。別に裏技ではありませんが裏技のページにて簡単に紹介しています。作業の時短にもなりますよ。

最初の電線をすべて立てた状態と比べてください。電線はすっきりした状態です。

この状態からまず電源の接地側電線(白線)と接続する電線だけを立ち上げ圧着します。その他の電線はねかしたままにします。

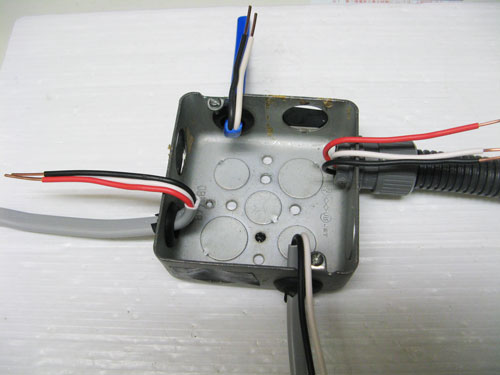

他の電線が寝かしたままなので圧着の段階で邪魔になることはありません。圧着が終わった部分は倒しておきます。

こうして終わった部分を倒し、次に圧着する部分だけを立ち上げて順次同じように圧着していきます。

このように圧着の作業性をよくする方法で進めていけば圧着の間違いも避け、整理もしやすくなるのです。

もし、結線をする時点で電線をすべて立ち上げておられる方がおられましたら、一度この方法を試してみてください。きっと時短にもつながることと思いますし、結線の間違いも少なくなることでしょう。