第二種電気工事士技能試験|本人も気が付かない欠陥とは?

不合格になりやすい欠陥例に続いてECQ講習会でみられた本人も気づかない欠陥例を紹介。

本人も気づかないとは?

問題をすべて作成したのち、欠陥があることを指摘しても本人が欠陥がどこかを見つけれないということ。

そんなことがあるのでしょうか?

ある程度時間をかけて見直した結果欠陥がわかった場合とどこが欠陥なのかお手上げ状態の場合があります。

これが、独学での一番の弱みというところでしょうか・・・。ではそんな例を挙げてみましょう。

極性間違い

誰がこの極性間違いをするのだろうか?・・・と思われるに違いありません。「ブレーカーのNは白だろ!こんなの受験の前の段階では・・・」という声が聞こえてきそうな欠陥

実は、この間違いをするのは本人がNが白でLが黒とよ~く分かっている方なのです。

では、なぜこうした基本的なところで間違うのか!

これには、極性を良くわかっているゆえに最初の接続の際にはきちんとNに白、Lに黒を差し込んでいます。ここから問題となる行動にでます。

端子台の座金に差し込んだ時に心線が長いと感じることがあります。「ちょっと長いなー」と思っていったん線を抜きます。心線の長さを調整したところで再度端子台に接続。

ここです。再度端子台に差し込んだ時点で極性が逆になっていても、自分はNに白を入れたと思い込んでしまいます。

そうです。思い込みです。

このまま作業が終わり、見直し、点検に入っていきます。レセプタクルやコンセント、リングスリーブのマークなど念入りにチェックしていきますが端子台の極性はスルーしていきます。

結果40分が過ぎ 不合格!

これって案外あるんですよ! 次の思い込みの欠陥例

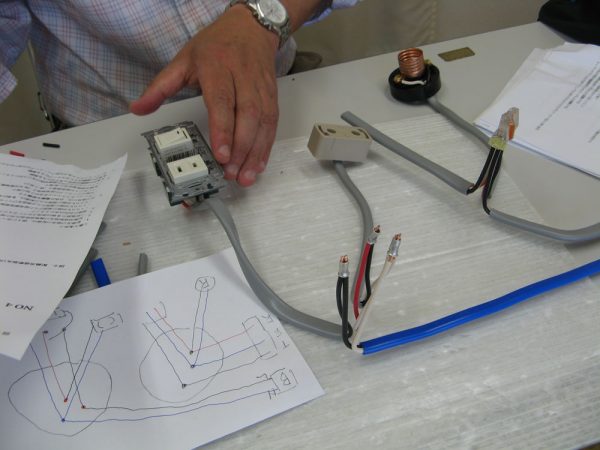

渡り線がちょっとおかしい!

よくやらかすのは非接地側に渡り線を黒で渡してしまう欠陥。

でも写真の例は何かおかしい?

非接地側にちゃんと黒線を2本接続している。

一見すると欠陥がないように見えてしまいがちな接続である。点検するときも別に違和感も感じさせないようなわたり方です。

皆さんも「あれ?」と思われたでしょうか?何か新聞の間違い探しのように正解と不正解を並べても一見どこが違うの?・・・という写真ですね。

このスイッチは上からイ、ロ、ハと並んでいます。よく見るとイとロは点灯しますが、ハのスイッチを入れてもハの器具は点灯しません。

実際の工事では電気を流した時にハの器具がつかないので接続不良ということがすぐわかります。

改めてみると、ロのスイッチからハには渡っておらず、ハは同じところに線が差し込んであるだけの状態です。

これも、本人が気づかなかった欠陥接続例です。点検する人も、ぱっと見ではスルーしてしまいそうです。

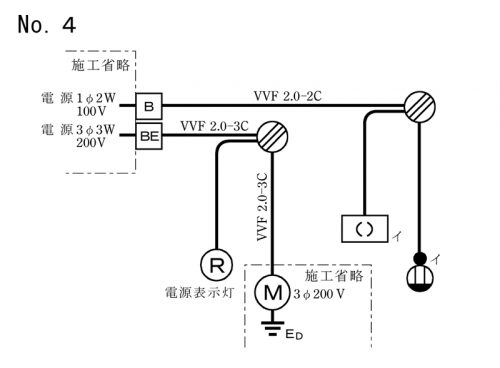

器具の位置

これも気づきにくい欠陥例です。器具の位置に注目

でもまだ分かりにくいので単線図も併せてごらんください。

今回は写真をちょっと大きくしてみました。

どうやら複線図を見ると合っているようです。裏の結線も合っていました!

・・・が

複線図と現物を見比べると欠陥が見えてきました!

どこでしょう!まずは、試験センターで出されている「合否判定のための判断基準について」に注目

■電気的に致命的な欠陥又は施工上の(重大な)欠陥の主なもの

2. 配置・寸法相違

・配線・器具の配置が配線図と相違 試験センターより抜粋

と言う記述があります。

そうしますと、できあがりの作例はスイッチとコンセントの配置が上下が入れ替わっています

ばっちり完成のように思っても見直しチェックは大事です。見直し及びリカバリができるように問題作成は30分以内にできると最善です。

以上が本人が気づきにくい欠陥例を挙げてみました。このほかにもまだまだ本人でも気づきにくい欠陥事例はあります。

共通して言えることは、思い込みです。練習を積んで慣れてくると、自分の固定観念みたいなものが根付いてしまい、間違いをしても気づかないのです。

電気工事士試験を受けてみたものの、完璧と思いつつも落ちた経験がある方も含め技能講習会は合格に近づく一つの方法と言えます。

ぜひ、講習会を活用しましょう。ECQ技能講習会の申込と概要はこちら。